Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) verändert den Umgang von Unternehmen mit Transparenz und Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Aufgrund strenger gesetzlicher Verpflichtungen und steigender Verbrauchererwartungen müssen Unternehmen nun nachweisen, dass wichtige Rohstoffe nicht mit Entwaldung und Waldschädigung in Verbindung stehen.

Dieser Artikel erklärt, was EUDR-Monitoring beinhaltet, warum es wichtig ist und wie es effektiv umgesetzt wird. Egal, ob Sie im Einkauf, im Nachhaltigkeitsbereich oder in der Compliance tätig sind, dieser Leitfaden bietet praktische Einblicke in Tools, Daten und Strategien zur Unterstützung entwaldungsfreier Lieferketten.

Was ist Überwachung im Rahmen der EUDR?

Die Überwachung der EUDR ist von zentraler Bedeutung, um die Konformität der Produkte eines Unternehmens mit der Verordnung nachzuweisen. Dieser Abschnitt erläutert die damit verbundenen regulatorischen Erwartungen und technischen Verpflichtungen.

Definition im regulatorischen Kontext

Unter „Überwachung“ versteht man im Rahmen der EUDR die kontinuierliche Beobachtung, Dokumentation und Bewertung von Lieferkettenaktivitäten, um sicherzustellen, dass die Rohstoffe nicht von Land stammen, das nach dem 31. Dezember 2020 von Abholzung oder Waldschädigung betroffen ist. Dazu gehören Geolokalisierungsdaten, die Überprüfung der Landnutzung und die Möglichkeit, Waren bis zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen.

Das Monitoring unterstützt die Sorgfaltspflicht, indem es konkrete Beweise dafür liefert, dass Waren die Kriterien für „entwaldungsfrei“ erfüllen. Es steht in direktem Zusammenhang mit der gesetzlichen Verpflichtung von Unternehmen, Sorgfaltspflichterklärungen (DDS) einzureichen, die die Einhaltung der Kriterien bestätigen.

Rechtliche und technische Überwachungspflichten

- Die Überwachung im Rahmen der EUDR umfasst mehrere obligatorische Komponenten:

- Sammlung von Geolokalisierungskoordinaten für alle Produktionsgrundstücke.

- Mit Zeitstempel versehene Daten zu Ernte- oder Produktionszeiträumen.

- Risikobewertungen unter Berücksichtigung der Abholzungsgeschichte, der Landrechtmäßigkeit und der Rechte der Ureinwohner.

- Regelmäßige Datenaktualisierungen, um die aktuellen Bedingungen widerzuspiegeln.

Betreiber und Händler sind verpflichtet, Überwachungsaufzeichnungen mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren und für Prüfzwecke zugänglich zu machen. Bei Verstößen drohen Unternehmen Strafen und der Entzug des Marktzugangs innerhalb der EU. Die Überwachung ist keine einmalige Maßnahme, sondern eine kontinuierliche Verpflichtung während des gesamten Produktlebenszyklus. Um die Konformität sicherzustellen, sind regelmäßige Aktualisierungen und Überprüfungen erforderlich.

Schlüsselelemente eines EUDR-Überwachungssystems

Ein robustes EUDR-Überwachungssystem muss mehrere Datenquellen und Analysetools kombinieren, um die Entwaldungsfreiheit der Lieferketten nachzuweisen. Dies umfasst nicht nur die Datenerfassung, sondern auch dynamische Analysen, räumliche Visualisierung und kontinuierliche Risikobewertung. Nachfolgend sind die vier grundlegenden Komponenten aufgeführt, die ein solches System enthalten muss.

Erfassung von Geolokalisierungsdaten

Präzise Geolokalisierungsdaten sind der Ausgangspunkt für jeden EUDR-Compliance-Prozess. Diese Informationen verknüpfen jede Produkteinheit mit einem bestimmten Grundstück und ermöglichen so die Überprüfung, dass sie nicht aus abgeholzten oder degradierten Gebieten stammt. Gesetzliche Anforderungen erfordern eine präzise räumliche Identifizierung aller Herkunftsorte, was insbesondere in ländlichen und fragmentierten Produktionsgebieten eine Herausforderung darstellt.

Um die EUDR-Standards zu erfüllen, müssen Unternehmen Folgendes erfassen:

- GPS-Koordinaten (Breiten- und Längengrad) für jeden Produktionsstandort.

- Polygongrenzen für große Farmen, Plantagen oder gemeinschaftlich genutzte Grundstücke.

- Mit Zeitstempel versehene Daten, die das Datum der Ernte oder Produktion angeben.

In der Praxis können diese Daten aus GPS-Erfassung vor Ort, Drohnenkartierung oder mobilen Anwendungen der Außendienstmitarbeiter stammen. Wenn es sich bei den Lieferanten um Kleinbauern handelt oder sie in informellen Systemen tätig sind, müssen Unternehmen häufig Schulungen durchführen und standardisierte digitale Formulare bereitstellen, um die Datenkonsistenz zu gewährleisten. Validierungsprozesse wie der Abgleich von Satellitenbildern oder Grundbucheinträgen helfen, Fehler oder Betrug bei der Geolokalisierung zu erkennen.

Fernerkundung und Satellitenüberwachung

Fernerkundungstechnologien bieten eine leistungsstarke Möglichkeit, Veränderungen der Waldbedeckung in verschiedenen Versorgungsregionen zu beobachten. Hochauflösende Satellitenbilder ermöglichen die Erkennung sowohl großflächiger Abholzungen als auch subtiler Anzeichen von Waldschädigung und unterstützen sowohl historische Überprüfungen als auch Echtzeitwarnungen.

Satellitengestützte Überwachungstools können Folgendes identifizieren:

- Verlust der Baumbedeckung, einschließlich Kahlschlag oder selektiver Abholzung.

- Indikatoren für die Degradation sind beispielsweise dünner werdende Baumkronen, Brandnarben oder Erosion.

- Umwandlung natürlicher Wälder in Plantagen oder landwirtschaftliche Flächen.

Um den manuellen Überwachungsaufwand zu reduzieren, nutzen viele Systeme KI- und Machine-Learning-Algorithmen, um die Bodenbedeckung zu klassifizieren, Anomalien zu erkennen und bei risikoreichen Aktivitäten Warnungen zu generieren. Diese Tools sind besonders wertvoll in tropischen Gebieten, wo sich Wälder häufig schnell verändern. Herausforderungen wie Wolkenbedeckung oder eingeschränkte Bildauflösung erfordern jedoch, dass Unternehmen die automatisierte Analyse durch regelmäßige menschliche Überprüfungen ergänzen.

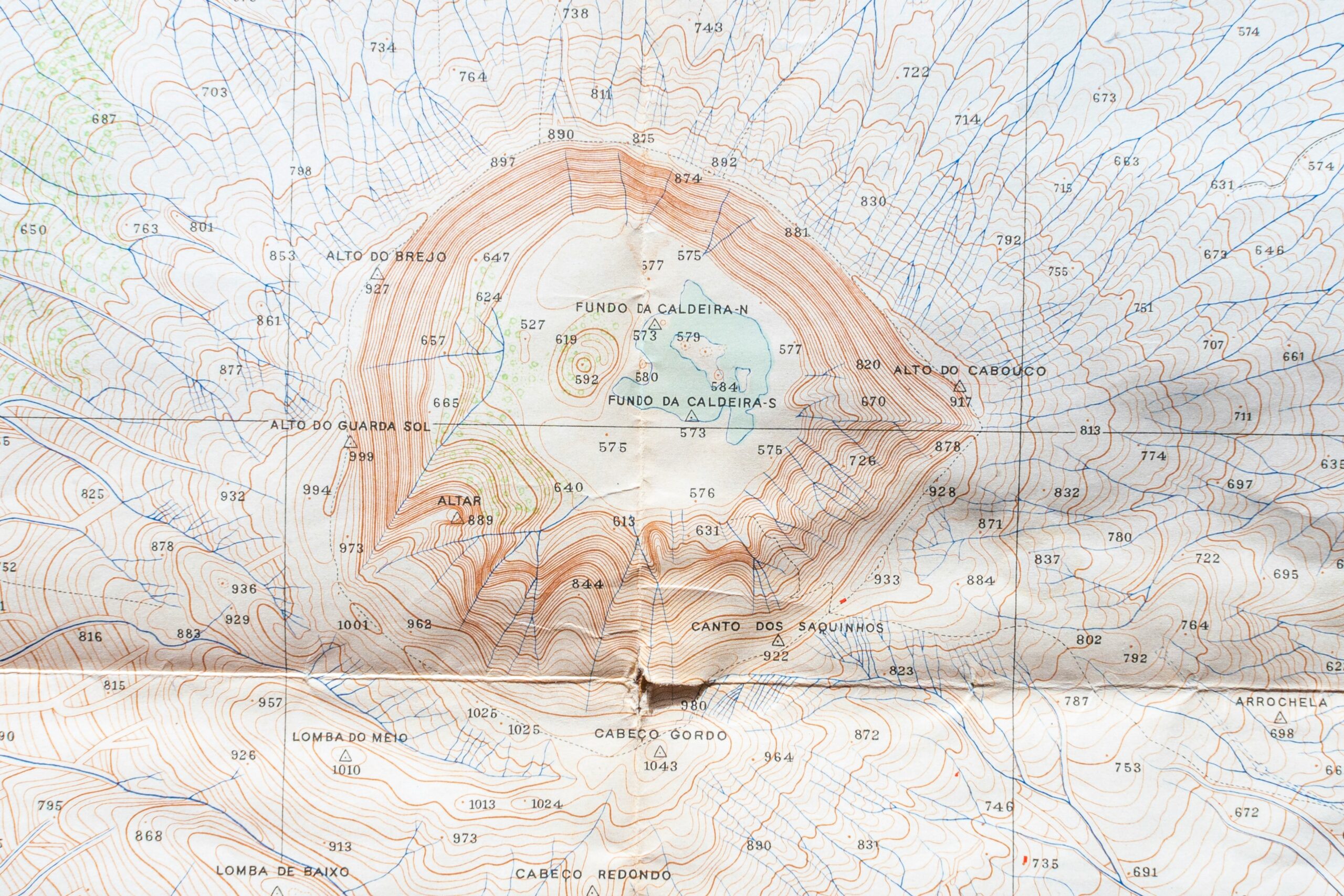

GIS-Kartierung und Risikoschichtung

Geografische Informationssysteme (GIS) wandeln Rohdaten in räumliche Intelligenz um. Sie ermöglichen es Unternehmen, Beziehungen zwischen Produktionsstandorten, ökologischen Zonen und Risikofaktoren auf interaktiven Karten zu visualisieren. Dieser räumliche Ansatz ermöglicht eine klarere Priorisierung von Compliance-Maßnahmen und eine strategischere Ressourcenallokation.

Zu den wichtigsten GIS-Funktionen gehören:

- Interaktive Lieferkettenkarten, die Grundstücke mit Lieferungen verknüpfen.

- Risiko-Overlays zeigen geschützte Gebiete, frühere Abholzungen oder Zonen illegaler Aktivitäten.

- Regionale Segmentierung zur Klassifizierung der Lieferantenstandorte nach Risikostufe.

Der wahre Wert von GIS liegt in der Möglichkeit, unterschiedliche Datensätze in einer einzigen Entscheidungsoberfläche zusammenzufassen. So kann ein Unternehmen beispielsweise Lieferantenstandorte mit historischen Daten zur Abholzung und der Nähe zu indigenen Gebieten überlagern. So können Compliance-Teams leichter beurteilen, welche Lieferanten einer genaueren Prüfung bedürfen. GIS-Karten unterstützen zudem die Szenariomodellierung, um zu zeigen, was passiert, wenn in einer Lieferantenregion neue Abholzungswarnungen auftauchen, und liefern visuelle Belege für Audits und Berichte.

Kontinuierliche Risikobewertung

Die Einhaltung der EUDR ist nicht statisch. Sie erfordert einen dynamischen Risikobewertungsprozess, der sich parallel zu den Bedingungen in der Lieferkette und den Umweltveränderungen weiterentwickelt. Das bedeutet, dass Unternehmen über anfängliche Überprüfungen hinausgehen und Mechanismen implementieren müssen, um neu auftretende Risiken während des gesamten Lebenszyklus von Beschaffungsbeziehungen zu identifizieren, zu verfolgen und darauf zu reagieren.

Ein gründlicher Risikobewertungsprozess sollte Folgendes umfassen:

- Risikoindikatoren auf nationaler Ebene wie Abholzungsraten, Korruptionsindizes oder die Kapazität zur Rechtsdurchsetzung.

- Daten auf Lieferantenebene zu Landbesitz, Arbeitsbedingungen und Compliance-Verlauf in der Vergangenheit.

- Überwachungstools, die Anomalien oder fehlende Dokumentation nahezu in Echtzeit kennzeichnen.

Entscheidend ist, dass die Risikobewertung in die operativen Arbeitsabläufe integriert und nicht als separate Aktivität behandelt wird. Lieferanten mit hohem Risiko sollten automatische Eskalationsprotokolle auslösen, beispielsweise durch Überprüfung durch Dritte oder durch Feldprüfungen. Risikoprofile müssen zudem regelmäßig aktualisiert werden, insbesondere wenn neue Satellitendaten verfügbar werden oder sich die regionale Governance verschlechtert. Dies stellt sicher, dass die Sorgfaltspflicht auch unter EU-Kontrolle präzise, anpassungsfähig und vertretbar bleibt.

Überwachungstools und -technologien

Um die EUDR einzuhalten, müssen Unternehmen Technologien einsetzen, die systematisches Monitoring, präzises Datenmanagement und Echtzeit-Risikoerkennung in komplexen Lieferketten ermöglichen. Dieser Abschnitt beschreibt, wie digitale Plattformen, Systemintegration und künstliche Intelligenz diese Ziele in der Praxis unterstützen.

Übersicht der führenden Plattformen

Digitale Überwachungsplattformen spielen eine zentrale Rolle bei der Einhaltung der EUDR. Diese Tools ermöglichen es Unternehmen, die Waldaktivität zu überwachen, die Landnutzungshistorie zu überprüfen und Rückverfolgbarkeitsdaten in großem Umfang zu erfassen. Sie integrieren typischerweise verschiedene Arten von Geodaten und Lieferantendaten in einer einzigen Schnittstelle und ermöglichen so eine konsistente und prüffähige Überwachung.

Zu den wichtigsten Plattformfunktionen gehören üblicherweise:

- Satellitenbildanalyse zur Erkennung von Landbedeckungsänderungen.

- Waldklassifizierungssysteme zur Unterscheidung zwischen primären, bepflanzten und degradierten Gebieten.

- Compliance-Dashboards zum Organisieren von Due-Diligence-Daten und Erstellen von Berichten.

Mithilfe dieser Plattformen können Unternehmen die Herkunft ihrer Lieferungen verfolgen, Koordinaten mit Risikokarten abgleichen und nicht konforme Quellen frühzeitig kennzeichnen. Diese zentrale Transparenz ist besonders wertvoll, wenn Hunderte oder Tausende von Lieferanten in Hochrisikoregionen betreut werden. Plattformen tragen zudem dazu bei, den Verwaltungsaufwand für die Erstellung von Due-Diligence-Erklärungen zu reduzieren, indem sie einen Großteil der Datenverarbeitung automatisieren.

Integration mit Unternehmenssystemen

Technologietools sind nur dann effektiv, wenn sie in bestehende Geschäftsabläufe integriert sind. Damit das Monitoring Echtzeit-Entscheidungen und Compliance unterstützt, muss es vollständig mit den Arbeitsabläufen in Beschaffung, Logistik und Datenmanagement verknüpft sein.

Zu den wichtigsten Integrationspunkten gehören:

- ERP-Systeme, die Produkt-, Bestell- und Lieferanteninformationen speichern.

- Rückverfolgbarkeitsplattformen, die Herkunftsdaten auf Chargenebene erfassen.

- Supply Chain Management (SCM)-Tools für Bestands- und Beschaffungsentscheidungen.

Richtig integrierte Überwachungstechnologien können automatisierte Warnmeldungen auslösen, beispielsweise wenn für eine Sendung verifizierte Geolokalisierungsdaten fehlen oder ein Lieferant eine Hochrisikozone betritt. Sie unterstützen zudem die kontinuierliche Datensynchronisierung und stellen sicher, dass die Due-Diligence-Aufzeichnungen stets aktuell und vollständig sind. Dies reduziert das Risiko von Verstößen aufgrund veralteter oder fehlender Informationen und ermöglicht reibungslosere Prüfungen durch die EU-Behörden.

Innovationen in KI und maschinellem Lernen

Künstliche Intelligenz wird zunehmend eingesetzt, um die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Abholzungsüberwachung zu verbessern. Durch die Analyse großer Mengen von Satelliten- und Landnutzungsdaten können KI-Tools Muster erkennen, die auf illegale oder risikoreiche Aktivitäten hinweisen können, lange bevor diese mit herkömmlichen Methoden sichtbar werden.

Zu den gängigen KI-Anwendungen gehören:

- Bildklassifizierungsalgorithmen, die Waldtypen anhand spektraler Muster unterscheiden.

- Vorhersagemodelle, die das zukünftige Abholzungsrisiko auf Grundlage der historischen Landnutzung bewerten.

- Automatische Anomalieerkennung, die unerwartete Bodenbedeckungsänderungen in Echtzeit kennzeichnet.

Diese Innovationen reduzieren die Abhängigkeit von manueller Interpretation und ermöglichen eine schnellere, skalierbarere Überwachung. Beispielsweise kann KI Satellitenbilder kontinuierlich auf Rodungsaktivitäten auf Tausenden von Hektar scannen und innerhalb weniger Stunden Warnmeldungen generieren – etwas, das manuell kaum möglich wäre. Mit der Zeit können diese Systeme auch darauf trainiert werden, regionsspezifische Abholzungssignale zu erkennen, wodurch ihre Präzision und Kontextrelevanz verbessert wird.

Herausforderungen bei der Überwachung

Selbst mit hochentwickelten digitalen Werkzeugen stößt die EUDR-konforme Überwachung auf zahlreiche reale Hindernisse. Diese ergeben sich aus Infrastruktur-, Kapazitäts- und Governance-Einschränkungen, insbesondere in Hochrisikoregionen. Das Verständnis dieser Probleme ist der Schlüssel zum Aufbau einer realistischen und belastbaren Überwachungsstrategie.

Datenverfügbarkeit und -genauigkeit

Der Zugang zu hochwertigen Daten ist eine Grundvoraussetzung für die EUDR-Überwachung, ist jedoch in verschiedenen Regionen unterschiedlich. In vielen tropischen oder ländlichen Regionen haben Unternehmen möglicherweise Schwierigkeiten, Folgendes zu erhalten:

- Regelmäßig hochauflösende, wolkenfreie Satellitenbilder.

- Aktualisierte Eigentumsdokumentation oder formelle Katasterkarten.

- Genaue Geolokalisierungsdaten für Kleinbauernhöfe oder fragmentierte Parzellen.

Diese Lücken sind oft auf strukturelle Probleme wie schwache lokale Regierungsführung, unzureichende digitale Infrastruktur oder anhaltende Konflikte zurückzuführen. Beispielsweise können in Teilen Zentralafrikas oder Südostasiens selbst aktuelle Satellitendaten durch anhaltende Wolken verdeckt sein, was die visuelle Überprüfung von Landnutzungsänderungen erschwert. Fehlen zuverlässige Geodaten oder rechtliche Daten, besteht das Risiko, dass Unternehmen unvollständige oder nicht überprüfbare Due-Diligence-Erklärungen einreichen, was zu regulatorischen Verzögerungen oder Strafen führen kann.

Kosten und Zugänglichkeit für KMU

Während große Unternehmen in maßgeschneiderte Überwachungsplattformen investieren, stoßen viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auf finanzielle und technische Einschränkungen. Die Einhaltung der EUDR erfordert häufig:

- Spezialsoftware und Satellitendatenabonnements.

- Interne Expertise in Geodatenanalyse, Risikomodellierung und Systemintegration.

- Kontinuierliche Investitionen in die Aktualisierung von Systemen, die Schulung von Mitarbeitern und die sichere Speicherung von Aufzeichnungen.

KMU, die in mehreren Beschaffungsregionen tätig sind oder auf fragmentierte Lieferketten angewiesen sind, empfinden diese Anforderungen möglicherweise als besonders belastend. Daher sind sie oft auf externe Dienstleister oder Konsortien angewiesen, die Überwachungslösungen übernehmen, die kostspielig oder nur bedingt effektiv sein können. Ohne gezielte Unterstützung oder skalierbare Tools laufen viele KMU Gefahr, trotz ernsthafter Bemühungen bei der Umsetzung der EUDR ins Hintertreffen zu geraten.

Rechtliche und ethische Überlegungen

Die Überwachung der Landnutzung und der Herkunft der Rohstoffe ist nicht nur eine technische Aufgabe, sondern auch eine rechtliche und ethische Verantwortung. Die Erfassung von GPS-Koordinaten und Landnutzungsdaten muss folgenden Anforderungen entsprechen:

- Datenschutzgesetze und Grundsätze der Zustimmung der Gemeinschaft.

- Landrechte der indigenen Bevölkerung und informelle Besitzsysteme.

- Vertraulichkeitsstandards für landwirtschaftliche oder kooperative Abläufe.

In Regionen, in denen Landansprüche umstritten oder nicht formal anerkannt sind, kann die Veröffentlichung von Geolokalisierungsdaten beispielsweise Gemeinden unbeabsichtigt rechtlichen Risiken oder Landnahmen aussetzen. Unternehmen müssen Transparenz mit einem starken Engagement für ethische Beschaffung in Einklang bringen und sicherstellen, dass ihre Überwachungsaktivitäten die lokalen Gegebenheiten respektieren und weder Menschenrechte noch Souveränität gefährden. Die Bewältigung dieser Spannungen erfordert eine sorgfältige Einbindung der Stakeholder und in manchen Fällen maßgeschneiderte Protokolle für sensible Bereiche.

So erstellen Sie eine robuste EUDR-Überwachungsstrategie

Die Entwicklung einer effektiven EUDR-Überwachungsstrategie ist mehr als nur eine technische Übung – sie erfordert die Abstimmung interner Prozesse, die Auswahl der richtigen Partner und die Formalisierung einheitlicher Überwachungsprotokolle. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Unternehmen dies strukturiert und praxisnah angehen können.

Bewerten Sie interne Fähigkeiten

Der erste Schritt besteht darin, zu verstehen, was Ihr Unternehmen intern bewältigen kann. Nicht alle Unternehmen sind in Bezug auf Geodatentechnologie oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gleich gut vorbereitet.

Beginnen Sie mit der Auswertung:

- Ob Ihr Team Personal mit Erfahrung in GIS, Fernerkundung oder Waldüberwachungstechnologien umfasst.

- Über welche Basisdaten Sie bereits verfügen, z. B. Lieferantenlisten, Standorte von landwirtschaftlichen Betrieben oder historische Karten zum Abholzungsrisiko.

- Ob Compliance- oder Nachhaltigkeitsmitarbeiter zur Verfügung stehen, um die laufenden Überwachungspflichten zu verwalten und auf Warnmeldungen zu reagieren.

Diese Bewertung hilft zu entscheiden, ob das Unternehmen interne Kapazitäten aufbauen, auf externe Plattformen zurückgreifen oder Hybridlösungen entwickeln sollte. Beispielsweise benötigt ein Unternehmen mit einem internen GIS-Team möglicherweise nur Verifizierungsdienste von Drittanbietern, während andere einen Full-Service-Partner benötigen.

Überwachungspartner oder -plattformen auswählen

Bei begrenzten internen Kapazitäten ist die Wahl der richtigen Monitoring-Plattform oder Beratung entscheidend. Ziel ist es sicherzustellen, dass das ausgewählte Tool oder der Partner mit den technischen Anforderungen der EUDR kompatibel ist und den betrieblichen Gegebenheiten entspricht.

Zu den wichtigsten Auswahlkriterien gehören:

- Unterstützung für erforderliche Datenformate, einschließlich Polygonkoordinaten und mit Zeitstempel versehene Erntedaten.

- Integrationsmöglichkeiten mit Ihren vorhandenen Systemen, wie z. B. Beschaffungsplattformen oder Lieferantendatenbanken.

- Vertrautheit mit Ihrem Rohstoff und Ihrer Region, zum Beispiel Erfahrung mit kleinbäuerlichen Kakaofarmen in Westafrika oder Holzlieferketten in Südostasien.

Wichtig ist auch eine klare Rollendefinition: Stellt der Partner nur Daten bereit oder unterstützt er auch bei der Risikoanalyse und Dokumentation? Die frühzeitige Festlegung von Erwartungen durch Service Level Agreements (SLAs) trägt dazu bei, dass die Geschäftsbeziehung effektiv und konform bleibt.

Erstellen Sie Überwachungsprotokolle

Selbst die beste Technologie oder der beste Serviceanbieter helfen ohne klare interne Abläufe nicht weiter. Das Monitoring muss mit definierten Regeln und Zeitplänen in Ihre betrieblichen Arbeitsabläufe eingebettet sein.

Erstellen Sie Protokolle für:

- Wie häufig Geolokalisierungs- und Landnutzungsdaten aktualisiert werden (z. B. vierteljährlich oder pro Sendung).

- Welche Risikoschwellen lösen Untersuchungen aus, beispielsweise die Nähe zu Abholzungsgrenzen oder ungelöste Landbesitzkonflikte.

- Wie Überwachungsergebnisse dokumentiert, aufbewahrt und für interne Entscheidungen oder externe Prüfungen verwendet werden.

Diese Protokolle sollten in Standardarbeitsanweisungen (SOPs) festgehalten werden, um die Konsistenz zwischen Teams und Regionen sicherzustellen. SOPs helfen auch bei der Schulung neuer Mitarbeiter, der Standardisierung von Berichtsformaten und der Vorbereitung auf Prüfungen durch EU-Behörden.

Zusammen bilden diese drei Elemente – interne Fähigkeitsabbildung, strategische Partnerschaft und Betriebsprotokolle – das Rückgrat eines Überwachungssystems, das nicht nur EUDR-konform, sondern auch nachhaltig und skalierbar ist, wenn sich die Vorschriften weiterentwickeln.

Unterstützung der praktischen Überwachung und Einhaltung

Da Unternehmen vor der komplexen Aufgabe stehen, den EUDR-Überwachungspflichten nachzukommen, bieten Plattformen wie EUDR.co Bietet gezielte Unterstützung, um den Weg zur Einhaltung der EUDR-Vorschriften zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die Website bietet einen klaren, strategischen Überblick über die Anforderungen der EUDR sowie praktische Anleitungen zur Strukturierung von Überwachungssystemen, zur Erfassung von Geolokalisierungsdaten und zur Durchführung effektiver Risikobewertungen in globalen Lieferketten.

EUDR.co erweist sich als wertvolle Ressource zur Navigation durch die sich entwickelnde regulatorische Landschaft. Der Fokus auf Rückverfolgbarkeit, Legalität und Felddatenprüfung steht im Einklang mit den in der Verordnung definierten Überwachungsgrundsätzen. Angesichts der bevorstehenden wichtigen Fristen trägt der Einsatz spezieller Tools wie dieses dazu bei, Dokumentationsprozesse zu optimieren, die Datengenauigkeit zu verbessern und Unsicherheiten zu reduzieren – alles entscheidend für Unternehmen, die robuste, auditfähige Überwachungssysteme aufbauen.

Schlussfolgerung

Monitoring ist ein Eckpfeiler der EUDR-Konformität. Es macht die Sorgfaltspflicht zu einem lebendigen, datengesteuerten Prozess, der es Unternehmen ermöglicht, Herkunftsländer zurückzuverfolgen, Beschaffungspraktiken zu validieren und Abholzungsrisiken präzise zu erkennen. Anstatt sich auf statische Dokumentation zu verlassen, können Unternehmen aktiv nachweisen, dass ihre Lieferketten Umwelt- und Rechtsstandards erfüllen.

Durch den Einsatz moderner Überwachungstools und deren Einbindung in betriebliche Abläufe schützen sich Unternehmen nicht nur vor regulatorischen Sanktionen, sondern stärken auch ihre langfristige Widerstandsfähigkeit. Frühanwender sind besser aufgestellt, um Audits zu bewältigen, das Vertrauen der Stakeholder zu gewinnen und in einem globalen Markt, der zunehmend Wert auf Transparenz, Legalität und Nachhaltigkeit legt, führend zu sein. Mit der bevorstehenden Durchsetzung der EUDR ist Überwachung nicht nur eine Compliance-Anforderung, sondern ein strategischer Vorteil.

Häufig gestellte Fragen

1. Was ist EUDR-Monitoring?

Das EUDR-Monitoring umfasst die laufende Erhebung, Überprüfung und Analyse von Daten, um nachzuweisen, dass Produkte auf dem EU-Markt nicht mit Abholzung oder Waldschädigung in Verbindung stehen. Dies umfasst die Verfolgung der Geolokalisierung, die Überprüfung des Produktionsdatums und die kontinuierliche Bewertung der Lieferkettenpraktiken.

2. Welche Arten von Daten werden zur Einhaltung der EUDR benötigt?

Um die EUDR einzuhalten, müssen Unternehmen detaillierte Informationen sammeln, die jedes Erzeugnis mit seinem Herkunftsort verknüpfen. Dazu gehören genaue Standortdaten (wie GPS-Koordinaten und Grundstücksgrenzen), Produktions- oder Erntedaten sowie dokumentierte Nachweise der legalen Landnutzung. Alle Daten müssen korrekt und konsistent sein und fünf Jahre lang aufbewahrt werden, um behördliche Prüfungen zu ermöglichen.

3. Wie oft sollten Überwachungsdaten aktualisiert werden?

Die Überwachung im Rahmen der EUDR ist kein einmaliger Aufwand. Von den Unternehmen wird erwartet, dass sie ihre Daten regelmäßig aktualisieren, idealerweise bei jeder neuen Lieferung oder wesentlichen Änderung der Beschaffungsbedingungen. Durch die Aktualisierung der Informationen wird sichergestellt, dass die Due-Diligence-Erklärungen gültig bleiben und die aktuellen Risiken und Landnutzungsdynamiken widerspiegeln.

4. Müssen auch kleine Unternehmen die EUDR einhalten?

Ja, Klein- und Kleinstunternehmen unterliegen der Verordnung, wenn sie relevante Waren in der EU vertreiben oder mit ihnen handeln. Die Gesetzgebung sieht jedoch je nach Unternehmensgröße und Rolle in der Lieferkette verlängerte Fristen und vereinfachte Verfahren vor. Kleine Unternehmen können auf von der EU unterstützte Ressourcen wie Vorlagen, Helpdesks und Schulungsprogramme zugreifen, die den Compliance-Prozess erleichtern.

5. Können Satellitenbilder allein die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten?

Satellitenbilder sind ein wirkungsvolles Instrument zur Identifizierung von Abholzung, reichen aber allein nicht aus. Die Einhaltung der Vorschriften erfordert eine Kombination aus visuellen Beweisen, rechtlichen Dokumenten, Lieferantenprüfungen und Due-Diligence-Aufzeichnungen. EUDR legt Wert auf die Integrität und Rückverfolgbarkeit der gesamten Lieferkette, die allein durch Bilder nicht gewährleistet werden kann.

6. Was passiert, wenn ein Unternehmen die EUDR nicht einhält?

Die Nichteinhaltung der EUDR kann schwerwiegende Folgen haben, darunter Geldstrafen, die Ablehnung von Lieferungen und die Rücknahme von Produkten vom EU-Markt. In schwerwiegenderen Fällen drohen Unternehmen Ermittlungen, Handelsbeschränkungen oder Reputationsschäden, die das Kundenvertrauen und die Geschäftspartnerschaft beeinträchtigen.

7. Wie kann Technologie die EUDR-Überwachung unterstützen?

Digitale Plattformen und Überwachungstools helfen bei der Automatisierung vieler Compliance-Aspekte. Dazu gehören die Verfolgung der Landnutzung durch Satellitendaten, die Verwaltung von Lieferantendaten, die Erstellung von Due-Diligence-Berichten und die Ausgabe von Warnmeldungen bei erkannten Risiken. Richtig in Unternehmenssysteme integriert, kann Technologie den Verwaltungsaufwand deutlich reduzieren und die Zuverlässigkeit der Überwachung globaler Lieferketten verbessern.

8. Wie können sich Unternehmen auf EUDR-Audits vorbereiten?

Zur Vorbereitung auf mögliche Audits durch EU-Behörden sollten Unternehmen sicherstellen, dass alle Due-Diligence-Dokumente vollständig, korrekt und leicht zugänglich sind. Dazu gehören standardisierte Aufzeichnungen von Geolokalisierungsdaten, der Rückverfolgbarkeit der Lieferkette, Risikobewertungen und Entscheidungsprotokollen. Die Einführung interner Auditverfahren und die Durchführung von Scheinprüfungen können ebenfalls dazu beitragen, Lücken vor offiziellen Inspektionen zu identifizieren.

9. Welche EU-Organe sind für die Durchsetzung und Überwachung der EUDR zuständig?

Die Durchsetzung der EUDR erfolgt in erster Linie durch die zuständigen Behörden der einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Diese nationalen Stellen sind für die Überprüfung von Due-Diligence-Erklärungen, die Durchführung von Audits und die Verhängung von Sanktionen bei Verstößen verantwortlich. Die Europäische Kommission sorgt für Koordination, Beratung und Aufsicht, um eine einheitliche Umsetzung in der gesamten EU zu gewährleisten.